こんにちは。当ブログをご覧頂きありがとうございます。

このページでは和声の基本ルールを紹介していきたいと思います。

和音の構成がしっかり覚えられていないと時間がかかってしまうかもしれません。

とりあえずはCメジャーの和音の構成音がしっかり頭に入っているようにしましょう。

和声の実習は4声体

和声はそもそもは合唱音楽が起源となっているのです。

多くの人が、学校の音楽の授業等で混成4部合唱をやった経験があるのではないでしょうか?

合唱の基本形態が、混成4部合唱であることから、和声学も4声体での実習が基本となります。

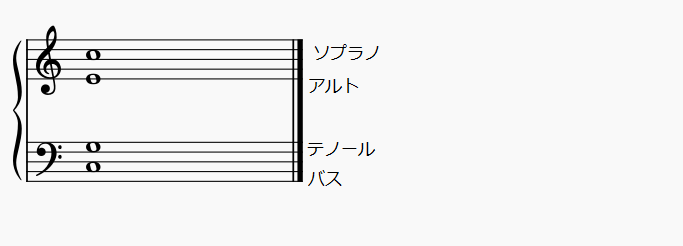

4つの声部は、上から、ソプラノ、アルト、テノール、バスと呼びます。

(これは和声学になじみのない方でも合唱をやったことがある方ならイメージがつくと思います。)

ソプラノとバスは外声、テノールとアルトは内声といいます。

合唱では内声の音が取りにくい・・なんてありませんでしたか?

声部の音域

和声の実習において、各声部は決まった音域内に配置されないといけないという

決まりがあります。

また、隣り合う声部の距離もルールがあります。

ソプラノ~アルト:同じ音~1オクターブ(8度)

アルト~テノール:同じ音~1オクターブ(8度)

テノール~バス:同じ音~12度

始まったばかりなのに色々規則が出てきましたね。

音域に関しては、合唱が基になっているところから人が出せる音域となんとなくリンクしてるんですかね。

隣り合う声部の距離に関しても、なぜこんなルールがあるかと考えると、

音が離れすぎると音の重なりが感じ難くなる=ハーモニーとしてあまり綺麗じゃなくなってしまう、

などがあるんでしょうね。

構成音の配置

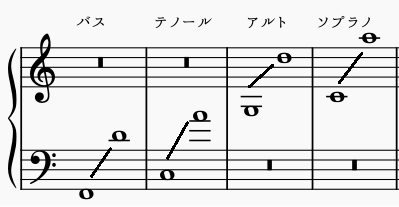

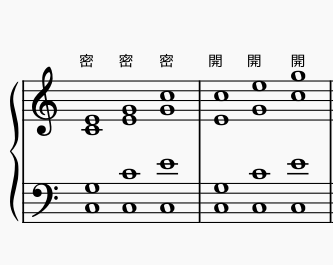

ソプラノ、アルト、テノールの上(じょう)3声と呼びます。

上3声の配置で、ソプラノ~テノールの距離が

1オクターブより狭ければ、密集配分

1オクターブより広ければ、開離配分

といいます。

ちょうど1オクターブの場合でオクターブ配分と呼ぶものもありますが、

また別の機会に説明したいと思います。

まずは密集と開離をしっかり覚えおいてください。

密・・今世に聞くとびくっとしてしまう言葉ですね汗。

密は、ピアノで左手でバス音、右手で上3声を弾くイメージで、

開は、左手でバス・テノール、右手でアルト・ソプラノを弾くイメージですかね。

ハノンのスケールの最後にカデンツがあると思いますが、それが密集配置のイメージですね。

(あくまでイメージなので和声学の厳密なルールとはまた別です)

ピアノの経験がある方は想像しやすいかもしれません。

バス課題と構成音に関するルール

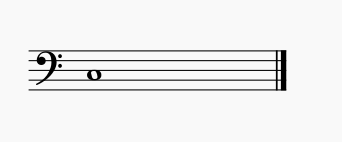

このバス音の上に上3声を配置してみましょう。

これはいわゆるバス課題というもので、和声学の実習の基本はバス課題です。

音楽大学の作曲専攻を目指す方は必須になると思いますが、

音大受験関係なく、作曲をしたい方や曲の分析をしたい方などにも役に立つものになると思います。

実習をする前に、いくつか規則がありますので、紹介します。

課題を解いていく際のルール

- 該当和音の構成音であること

- 与えられたバス音より下に音を配置しない

- それぞれの音域の範囲内であること(バス課題の場合はテノール、アルト、ソプラノの音域を守る)

①に関しては、言葉そのままなのですが、例えばよくポピュラー音楽等であるコードの構成音に入っていない音がベースに配置されているオンコードは、和声学ではやらないです。

②は、まあ普通はやらないと思いますので今は特段の説明は省きます。

③これも言葉そのままなのですが、配置の練習をするだけなら単純に音域を守れば良いので難しいことでは

ないのです。動きのある課題をやっていくと進行上音域を超えてしまうという状況があるかもしれませんので、

そのような場合意識しておく必要があります。

構成音に関するルール

- 第3音は省略してならない、できるだけ重複しない

- 第5音は場合によっては省略できる

①に関しては、重要です。現代の音楽ではあえて第3音を入れていない音もありますが、

ここでの和声学では第3音はとても大事な音となります。

それゆえに重複もできるだけ避けるべきなのです。

お手元にピアノがある方は、第3音を省略してない和音と省略した和音、重複した和音を弾いて

実際聞き比べてみてもらうとわかりやすいかと思います。

第3音が重複した音は、なんだか耳障りがよろしくない、と感じませんか?

第3音は構成音の中で役割の強い音なので、重複するときつい音になりがちなので

できるだけ気を付けましょう。

第3音を入れていない、5度の和音はその独特の響きから現代ではよく使うと思います。

個人的には第3音を入れていない音も好きですよ。

でもこの和声学の中では使いませんので覚えておいてください。

②は、一旦頭に入れておいて下さい。動きのない配置だけの実習の際は、基本的には

しっかり構成音全部配置するようにして下さい。

この構成音に関するルールは、バス課題に限らず、構成音を配置する際の絶対的なルールです。

このルールは他にも何個かあるのですが、今の段階ではとりあえずこの2つを覚えておいて下さい。

まとめ

長くなりましたが、実習をしていく上で基本のルールを紹介してきました。

このルールにどんどん追加のルールが積み重なっていく感じです。

ゆっくりでよいので、積み重ねていきましょう。

次の回は、実際にバス課題の実習をしていきます。