こんにちは。当ブログにお越し下さいましてありがとうございます。

今回は、実際にバス課題で和音の配置にチャレンジしてみたいと思います。

和音はCメジャーを使用しますので、構成音をしっかり思い浮かべてくださいね。

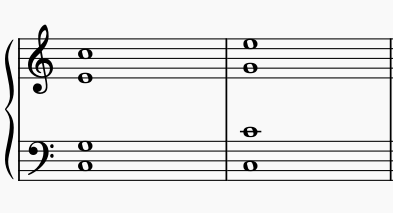

二種類の配置の実習

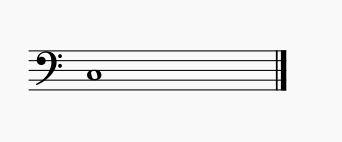

このバス音の上に、密集、開離の2パターンで上3声を配置していきます。

前回紹介したルールは覚えていますか?

- 該当和音の構成音であること

- 与えられたバス音より下に音を配置しない

- それぞれの音域の範囲内であること(バス課題の場合はテノール、アルト、ソプラノの音域を守る)

でしたね。まずは条件を満たす構成音をすべて書き出していきます。

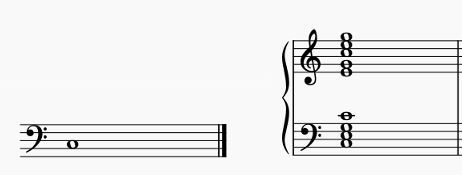

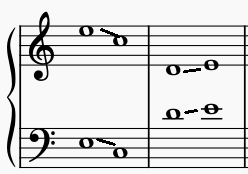

密集配置

まず、密集配分で配置してみましょう。

密集配分は難しくありません。

先ほど書き出した構成音から隣り合う3つの構成音を取り出して、

それぞれの声部(テノール、アルト、ソプラノ)に割り当てて完成です。

ソプラノの音が高くなってくると、バスとテノールの距離が12度を超えてしまうことが

あるので気を付けましょう。

だいたいの皆さんがこのような回答になるでしょうか。

画像にはありませんが、テノールがヘ音記号のミやソから始まるものでも大丈夫です。

どのパターンも、3点のルールは守れていますね。

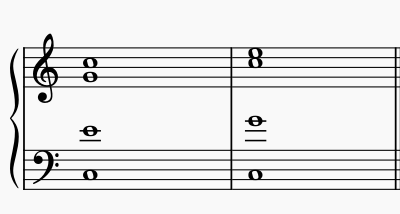

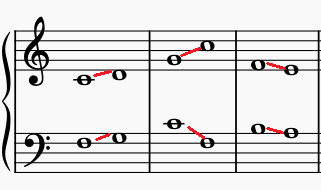

開離配置

次は、開離配分で配置してみます。開離は密集に比べてちょっと面倒です。

先ほど書き出した構成音の中から、一つ置きで3つの構成音を取り出し、

それぞれの声部(テノール、アルト、ソプラノ)に割り当てて完成です。

各声部の音域に気を付けてくださいね。

だいたいこのような回答になるでしょうか。

開離は、一つ置きの音を取り出さないといけないので、

該当和音の構成音がよくわかっていないと、最初はこんがらがったりしがちです。

慣れるまで構成音を書き出して、ゆっくり選ぶようにしましょう。

和音の進行

ここからは、和音の進行について紹介していきたいと思います。

進行に関する規則

まず、進行には制限される音程があります。

- 長・短7度

- 増音程(増1度を除く)

- 9度以上の音程

①は、例えばC(ド)からH(シ)やB(シのフラット)に移動してはいけないということです。

なかなかこのような大きな動きをすることは最初のうちはないかもしれませんが、頭の片隅に入れてい置いてください。

②は、半音階以外の増音程への移動はダメということです。

例えば、C(ド)からDis(レの♯)は増2度進行となるのでできません。

これは長調の課題をやっているとあまりないのですが、単調の課題で時々やってしまいがちです。

同じく最初のうちはあまりないかもしれませんが、気にしておいて下さい。

③9度以上の進行は①と同じくあまり機会がないかもしれませんが、課題と実習していく中で行き詰って

うっかりやってしまわないようにしましょう。

2声における進行に関する規則

2声部が同時に進行した時に、制限される動きがあります。

連続8度・連続1度

先行音程と後続音程が共に完全8度、共に完全1度になってはけないということです。

先行音程が完全1度で、後続音程が完全8度では連続1度判定となります。

この禁則は自分はそんなに頻繁にやってしまった記憶はないのですが、

隣り合う声部だと気づきやすい分、ソプラノとテノールなど

離れている声部で気づかずに連続8度をやってしまっていることがありました。

連続1度はあまりやらないとは思いますが、

はやり離れた声部で気づかずパターンがあると思いますので気を付けましょう。

連続5度

先行音程と後続音程が共に5度(複音程も含む)になってはいけないということです。

注意する部分は、先行音程が減5度等でも、後続音程が完全5度であると連続5度判定されます。

これは、一番やってしまう禁則です。

隣合う声部でも、離れた声部でも、最初のうちは油断するとやってしまいます。

和声をしばらく勉強していると、連続5度恐怖症になります(笑)

解答する→ピアノで弾いて確かめるのルーティーンを繰り返していると、

連続5度が存在しているかも?とわかるようになってきます。

それだけ連続5度は強い響きなんでしょうね。

連続5度が禁じられすぎて疲れてきたら、バルトークあたりの曲を聴いて

ストレス発散をすると良いかもしれません。

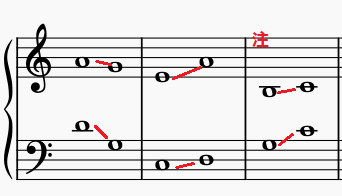

並達8度・並達5度・並達1度

並達というのは、2声部が同時に上方向なり下方向に並行した動きをして後続の音程に達することです。

なので、2声部が並行して動き、後続の音程が8度、5度、1度になってはいけない、ということです。

この規則もけっこうやってしまいがちなのですが、少し例外があります。

・外声(バス、ソプラノ)で発生した並達8度・並達5度は、ソプラノが順次進行(2度の移動)した時はOK、跳躍進行(3度以上の移動)をした場合はNGとなります。

・2声部のうち1声部または両方内声(テノール、アルト)の場合は並達8度・並達5度はOKとなります。

・並達1度は、Ⅴ(Ⅴの和音)→Ⅰ(Ⅰの和音)の連結の場合、テノールが短2度上に動き、

バスが完全4度上に動いた場合に限りOKとなります。(画像注の部)

かなりややこしいですよね。頭がこんがらがってきます。

並達は外声部かつ跳躍進行した時にNG、ととりあえずは覚えておきましょう。

例外のうち3つ目は、どうしてもその動きしかできないときに、並達1度だからできない・・と

悩まないように少し頭の片隅にいれておきましょう。

まとめ

今回は色々規則ばかり紹介してしましたが、なんだか禁止禁止ばかりでいやになりますよね。

でも、今後もずっと意識していかないといけない重要な規則なのです。(毎回言ってる?)

一気に覚えようとするとパンクしますので、ゆっくり積み重ねていきましょう。