こんにちは。当ブログにお越し下さいましてありがとうございます。

このページでは和音の連結、第1転回位置について紹介していきたいと思います。

復習をした方は、こちらをご覧ください。

和音の連結における原則

2個の和音を連結する際、いくつかの規則があります。

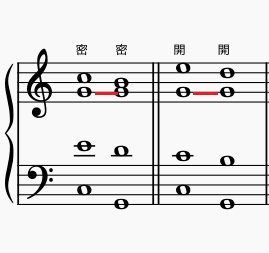

2つの和音に共通音がある場合

- 連結する両和音の上3声の間に共通音がある時は、それを同じ声部に保留する

- 両和音の配分は同一にする(先行和音が密集配置なら後続和音も密集配置、開離であっても同様)

①は、もし共通音が2個以上あればすべて保留する必要があります。

②も文面の通りで2つの和音を連結させる際原則密集と開離を混ぜてはいけないということです。

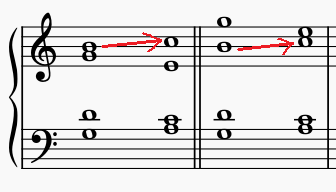

2つの和音に共通音がない場合

最初にソプラノの音を、バスの動きと反行して一番近くでたどり着く構成音に進行させた後、

残りのアルトとテノールを先行音と同様の配分で配置させる。

ちょっとややこしいですね。図の場合は、バスが下に動いてますので、ソプラノは上にしかいけません。

後続音の構成音はソ、シ、レなので、ソプラノの先行音の「ド」より上かつ一番近いかつ後続音の

構成音は「レ」なので、ソプラノが「レ」と決まったら、あとは先行和音と同じ配分で

アルトとテノールを配置していく形です。

なんだか残ったピースを埋めていく感じですが、和声学の場合はけっこうこのような解き方は

多かったりします。

特定の和音の連結

上2つの規則は、あくまで標準のものでしたが、Ⅱ→Ⅴ、Ⅴ→Ⅵ の連結は少し特殊です。

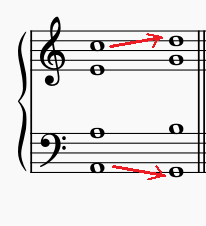

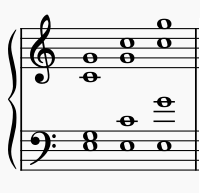

Ⅱ → Ⅴ

両方の和音に共通音のⅡが含まれていますが、保留せずに、一番近い音(Ⅶ)に下げて、

かつ配置は両和音とも同じものとする。

共通の音の「レ」があるのに、レを保留せず「シ」にいってますね。

このパターンはとにかくよく使います。本当によく使います。

例外としてではなく、一つの規則として覚えてしまいましょう。

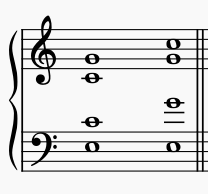

Ⅴ → Ⅵ

ここでまず説明しないといけないのは、Ⅴの和音の第3音は、「導音」と言い、

限定進行音です。この和音の第3音は、必ず主音(Iの音)に行かなくてはならない

性質となっています。なので、まずは導音(Ⅶ)を主音(Ⅰ)にあげます。

そして、他の2音は一番近い音へ下げます。

図のように、後続のⅥの和音は第3音が重複していますが、

Ⅴ→Ⅵ連結によるものであれば問題がないとしています。

(第3音が重複よりも導音をⅠの音に戻すことが優先ということですね。)

でもⅥの後に続く和音は、構成音すべてを配置するものに戻して下さい。

ただ、密集配置なのか開離配置なのかはどちらでも問題ないです。

なので、Ⅴ→Ⅵ連結のあとは密集と開離をリセットできるタイミングでもあります。

配置を変更したことでその後の課題が解きやすくなるかもしれないし、

その逆もパターンも当然あるとは思いますが・・。

このⅤ→Ⅵ連結も本当によく使います。先ほどのⅡ→Ⅴと同じように

一つの規則として覚えてしまいましょう。

和音の第1転回位置

今までバス音は、根音でしたが、第1転回位置では、バスに第3音が置かれます。

Ⅰ Ⅳ V が1転回位置の場合、上3声には第3音を含めないようにして下さい。

特にVは第3音は「導音」のため、重複は禁止です。

(導音は扱いが厳しい・・)

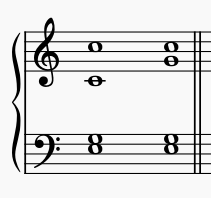

第1転回位置の配置

これまで、和音の配置には密集配分・開離配分があると紹介しました。

参考ページ→声部の音域と構成音の配置

第1転回では、密集・開離以外にオクターブ配分があります。

オクターブ配分

オクターブ配分は、テノール・ソプラノの距離がオクターブとなります。

開離配分

開離配分は、ソプラノとアルト、またはアルトとテノールの距離が

オクターブとなります。

密集配分

密集配分は、ソプラノとアルト、またはアルトとテノールが同度(同じ音)

となります。

すべての配分で共通で言えることは、第3音がバスにありますので

上3声は根音か第5音を重複させます。

実習していくと、オクターブ配分を使うことがとても多い印象ですね。

(その理由は連結のルールにあります。次のブロックで紹介しています。)

開離もそれなりに使用した記憶もありますが、密集はそれにしか進行できなかったような

シチュエーションで使ったかな~という記憶・・。

(使ってはダメということではないですよ。)

標準配置から第1転回への連結

根音がバス音になっている標準配置の和音と、第1転回位置の和音の組み合わせの連結方法を紹介します。

共通音がある場合

- 連結する2つの和音の間に共通音がある場合は同一声部に保留する。

- 共通音が2個ある場合はどちらかを保留する。

- 保留するものが決まったら、他の声部の音を規定通りの配分に置く。

①は標準配置和音同士の接続と同じですね。

次の②は、今までの標準配置和音同士の接続ではなかったルールです。

このタイプは第1転回の和音を接続する時にしばしば見かけますが、自分の学習時は

2個の共通音のうちの一つがアルトもしくはテノールの場合はその音を保留し、

ソプラノは別の動きをするというのをよくやりました。

(和音の接続に慣れてくると、綺麗なメロディーラインで課題を解くことを

求められたりもするのです。禁則を侵さずどれだけ綺麗なカデンツを作れるか、というのが

一つの目的でもあるのですね・・。)

第1転回和音接続は、ソプラノに動きをつけるチャンスと先生に言われた記憶があります。

しかし、そこで調子にのると連続5度等をやってしまうのです・・。

共通音がない場合

ソプラノ・アルト・テノールともに、先行和音から移動できる一番近い

位置の構成音に配置する。

標準配置和音同士の和音と違い、共通音がない場合でも

上3声すべての声部においてバスの動きと反行させなくてよい。

標準配置和音同士の連結より少しやりやすい感じもします。

でも実は罠があります。このタイプの接続は連続5度や並達5度が発生しやすいので、

気を付けるようにしましょう。

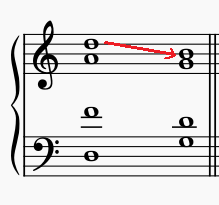

第1転回のオクターブ配分をはさむメリット

通常、標準配分(密集・開離)を接続する時は、勝手に配分を変更することはしませんが、

オクターブ配分を挟んだ後は密集、開離配分どちらにもすることができます。

上に出てきたⅤ → Ⅵの接続と同じですね。

このリセットチャンスで色々と可能性がひろがります。

第1転回和音同士の連結

自分はあまりこのタイプの連結をあまりやった記憶がないのですが・・

オクターブ配分同士で接続すると、連続8度が発生するので、接続するどちらかの和音を

オクターブ配分以外にする必要があります。

一つ例外で、音が変わらない形の連続8度(2音とも保留されている)場合はOKです。

まとめ

今回も長くなりましたが、色々な規則を紹介してきました。

第1転回和音を使うと、様々な縛りが多い中でもメロディーを動かすチャンスになることを

頭の片隅に入れておいて下さいね。

最後までお読み頂きありがうございました!