こんにちは。当ブログにお越し下さいましてありがとうございます。

このページでは、第9音を加えた和音の配置や進行、連結などの方法を紹介してきます。

第9音は第7とはまた違った響きで、個人的にはスパイスの効いた音のイメージを持っています。

第7音と似ていて、使用には色々なルールがありますのでしっかりやっていきましょう。

今までの復習をしたい方は、こちらをご覧ください。

- はじめての和声~音度と和音の基本

- 声部の音域と構成音の配置

- 和音の配置方法と進行

- 和音の機能と調

- 和音の連結、第1転回について

- 第1転回和音を含むカデンツと、第2転回位置について

- 第7音を加えた和音の配置、進行、連結について

Ⅴの9の和音

構成音について

9の和音はⅤの和音でのみ使用されます。

Ⅴの7の和音に第9音を上に置くと9の和音ができます。

構成音は以下の通りです。

- 第9音:Ⅵ

- 第7音:Ⅳ

- 第5音:Ⅱ

- 第3音:Ⅶ

- 根音:Ⅴ

しかし、和声学は常に4声体となりますのでつねに第5音を省略して配置します。

そして第9音は限定進行音です。Ⅴの和音は第3音と第7音も限定進行でしたね。

配置について

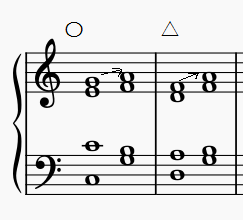

第9音の配置にはいくつか制限があります。

①Ⅴ和音の第9音は根音より9度以上上に置かなければならない。

根音と第9音が2度で隣合う音ですので、9度以上離さないと響きがよろしくないです。

②Dur(長調)のⅤの9の和音の第9音は、第3音より7度以上上に置かなければならない。

これも①と同様に、第9音と第3音は2度で隣合う音ですので離して配置しましょう。

例外的に、第9音が先行音から保留されている形で配置されていれば、第3音より下に配置できます。

③moll(短調)の第9音は、第3音の配置関係いについては長調のように制限はありません。

おすすめは第9音がソプラノ配置の密集もしくは開離配置となります。

連結について

Ⅰへの連結

Ⅴの9の和音は基本のVの和音や7の和音と同じD(ドミナント)の役割であり、常にⅠ(トニック)の和音へ進行します。

※Ⅴの9の和音はⅥへは進みません。

定型連結の場合、上3声はすべて限定進行音となります。

第9音(Ⅵ→Ⅴ)、第7音(Ⅳ→Ⅲ)、第3音(Ⅶ→Ⅰ)

よく、Ⅴの9の和音のⅠ和音への進行を「Ⅴの和音の解決」と言い、第9音が二度下行することを「第9音の解決」と言います。

それだけⅤの9の和音は取り扱いが厳しい和音であり、特に短調でのⅤの9の和音は不安定な響きを持つ印象です。(尖った?響きで曲の中にスパイスを入れる感じですね。)

上3声が限定進行音てすごいですよね。連結する時には何も考えずにできるので楽なのですが(笑)

先行音からの連結

先行音からⅤの9の和音(ソプラノが第9音配置)への連結で並達9度が発生した場合、第9音が先行和音から2度上行した場合にだけOKとしますが、それ以外は避けましょう。即座にBADという表現ではないところが難しいですが、基本的には使用しないのがよろしいですね。

根音省略の9の和音

根音省略の場合の構成音

Ⅴの7の和音と同様に、根音(Ⅴ)を省略した形が使用されます。

根音を省略する場合は、第5音は省きません。

根音省略の構成音は以下の通りです。

- 第9音:Ⅵ

- 第7音:Ⅳ

- 第5音:Ⅱ

- 第3音:Ⅶ

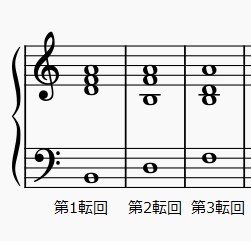

転回位置の種類

第1転回(バス第3音)、第2転回(バス第5音)、第3転回(バス第7音)を使用できます。

第1転回はバスは必ず2度上行します。(限定進行音)

第2転回のバスは2度上行します。

第3転回のバスは必ず2度下行します。(限定進行音)

配置と連結

長調での最適な配置は以下の通りです。

- 第1転回:第7音ソプラノの密集配置

- 第2転回、第3転回:第9音ソプラノの密集および開離配置

Dur(長調)では、基本形の時と一緒で、第9音は第3音の上に配置しないといけません。しかし、先行音から保留されている場合は第9音を第3音の下に配置することができます。

連結の注意点

- 密集の第2転回→Ⅰの第1転回への進行は、限定進行音の処理の結果Ⅰの第1転回和音で第3音の重複が発生しますが、これは許容されます。

- 第5音が第9音より下に配置されている場合、第5音を2度下行させると連続5度が発生しますので気を付けて下さい。

- 開離配置の第2転回の場合、第7音が第3音より下に配置されている場合、いつでも2度上行させても良い。(Ⅰの第1転回での第3音重複を避けるため。)

- 先行和音からⅤの第2転回(第9音ソプラノ配置)の連結の場合、外声(バスとソプラノ)に発生する並達9度は許容されます。

特例ばかりですが、これを知っていないと課題で行き詰る可能性があります。やはり9の和音は少し扱いが難しい和音ですね。連続5度も発生しやすいと思います。

短調の場合の配置と連結

短調での根音省略の和音は「減7の和音」と言われます。長調の時より使用頻度が高いという印象で、ガツンとパンチの効いた音です。

長調ほどの制限はありませんが、以下のようなルールとなります。

- 第9音は配置の制限がないので、標準和音の配置と同様に構成音を密集および開離の配分で置く。

- Ⅰの和音へ連結は、長調と変わらず限定進行音をすべて規定通りに動かす。

- 第2転回では第7音が第3音より下に配置されている場合はいつでも2度上行することが許容される。

①は、長調のような〇度以上離れてかつ上に配置という決まりはありません。

②も、長調と殆ど変わりません。ただ、第9音はソプラノにあるとは限りません。

③も長調とほぼ同じですね。

全体的に長調より使用しやすくなっています。

まとめ

以上、第9音を使用した和音についての紹介をしました。

この和音は少しクセが強いですが、上手に使用したらとてもメリハリがでます。

第9音が急に出てくるとびっくりするので、先行和音から保留して使用するのが最適です。

少しずつ取り入れて使えるようにしていきましょう。

今回も最後までお付き合い頂きありがとうございました。