こんにちは。当ブログにお越し下さいましてありがとうございます。

このページでは、第7音を加えた和音について色々紹介して行きたいとおもいます。

ずっと基本の3和音を使ってきましたが、ついに第7音が出てきます。

第7音が加わると、カデンツはさらに充実した響きとなっていきます。

今までの復習をしたい方は、こちらをご覧ください。

第7音を加えた和音

7の和音の構成

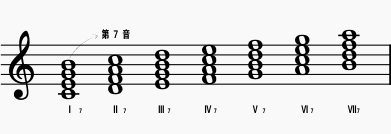

はじめての和声~音度と和音の基本で紹介した3和音に7度の音を乗せると7の和音ができます。

コードでいうとセブンスですね。

第7音とは根音から数えて7度の音です。

7の和音の場合は、図のように和音記号に小さい”7”を加えて書き記します。

Ⅴの7の和音

Ⅴの7の和音は最も重要なものとなります。「属7の和音」と呼んだりもします。

和音の配置について

- 第1転回、第2転回のほかに第3転回位置が追加される

- 上3声は、基本的にバスに置かれた音以外を使用

- 密集または開離で配置

①今まで紹介してきた第1転回(第3音がバス)、第2転回(第5音がバス)のほかに第3転回位置が追加されます。3転回位置は、第7音が根音に配置される形です。

②上3声の配置は、基本的にバスに置かれた音以外を使用しますが、根音がバスにある基本配置の場合は、上3声に第5音を置かずに、根音を重複させて配置させることが多くなります。

③これは今までと同様の密集配置、開離配置を使用して下さいということです。

限定進行音

Ⅴの7の和音の機能は、基本3和音の時と同じようにD(ドミナント)となります。

D(ドミナント)は、T(トニック)にしか進めません。そうなると自動的にIもしくはⅥの和音に進行することになります。

その際に、

第7音は2度下行 Gメジャーセブンスの場合第7音のF(ファ)はE(ミ)へ

第3音は導音なので、2度上行 Gメジャーセブンスの場合第3音のH(シ)はC(ド)へ

この2つは限定進行音となります。守るようにしましょう。

ポピュラー音楽では、セブンスの音がどっかに行ったり上行してることもよくありますよね。

別に間違っているわけではないですし、どっちがいい悪いではないのですが、

たまたま第7音が上行しているのが目立つと、なんとなく気になってしまったりします(笑)

(和声病でしょうか・・)

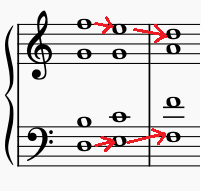

Ⅴの7の和音→Ⅰの和音の連結

まずは限定進行音(第7音、導音)を処理します。そして、共通音(Ⅴ)を保留させます。

これで完成です。

Ⅴ₇の第3転回(第7音バス)からIの第1転回及び、Ⅴ₇からIの第1転回の場合は、

限定進行音を処理した後、共通音を保留せず、跳躍させることができます。

ここもメロディラインに動きを付けるチャンスとなりますね。

Ⅴ₇の2転回からのIの第1転回の進行は特殊です。

限定進行音(第7音)が必ず2度下行することによってIの第1転回の和音で第3音が重複します。

Iの第1転回の後に続く和音に進む下行した限定進行の声部とバスが反行かつ順次進行を形成した場合のみ許容されます。

ややこしいですね・・。ある意味これは定型的な動きです。

時々でてきますので、一つの形として覚えてしまいましょう。

また、曲の最後のD(ドミナント)でVの7の和音を使用する場合において、上3声に根音を配置せず

第5音を置いた形で使用することがあります。

その場合、Ⅴ₇の第5音はかならず2度下行して、Iは第5音を省いた状態となります。

他和音からⅤの7の和音への連結

他和音からⅤの7の和音へ接続する場合は、基本的に標準配置の和音同士の連結ルールとなります。

ただ、Ⅱ・Ⅳの和音からⅤの7の和音へ接続する場合は、Ⅱ・Ⅳの和音からの共通音=V₇の第7音を保留し他の音は下行させます。

第7音というのは、なるべく前の和音から保留させるて使用するのが、和声学では美しいとされているようです。今はⅤの和音ですが、また別の機会でⅤ以外の7の和音でも同様の規則が出てくると思います。

共通音がない時は、上3声はできるだけ下行させて接続します。

下行させるのはⅡからⅤの和音の接続の時とほぼ同じですね。

Ⅴの7の和音→Ⅵの和音の連結

Ⅴの7の和音は、Ⅵ(ドミナント)に進むことができますが、以下のような形にします。

- 上3声は、根音を入れずに第5音を入れる

- すべての限定進行音に加えて、第5音は常に2度下行する

①は、Ⅵに連結する際は守って下さい。Ⅰの和音への連結での曲尾の部分での例外と一緒ですね。

②は、ある意味すべての上3声が限定進行音になるイメージでしょうか。Ⅴ₇→Ⅵの和音付けにしたら、もうこのようにしか行けないです。そして、接続されたⅥは第3音が2つある標準ではない形になります。

まとめ

お疲れ様でした。

以上、ここまで第7音を加えた和音について様々な事柄を紹介しました。

第7音を使うことで、すべてがワンランクもツーランクもアップし、

今後欠かせない音となります。

ただ、処理の仕方に少しややこしい部分があったり、限定されている部分も多いので

そこをしっかり身につけて、どんどん曲中に入れていきましょう。

今回も最後までお付き合い頂きありがとうございました。