こんにちは。当ブログにお越し下さいましてありがとうございます。

このページでは第1転回和音を含むカデンツと、第2転回位置の和音の配置や

連結について紹介していきたいと思います。

今まで紹介してきた規則や知識を復習をした方は、こちらをご覧ください。

Ⅱの和音の第1転回における配置と連結

標準配置の連結際、Ⅱ→Ⅴの進行は特定の連結方法があると紹介しました。

そして、今から紹介するⅡの第1転回→Ⅴの和音にも特定の推奨連結方法があります。

- Ⅱの第1転回は第3音を入れた密集配置がBEST

- Vの和音に接続する時は共通音を保留せず上3声をすべて下行させる

- 先行和音からの接続ではⅡの和音に配置するために上3声が跳躍したり開離→密集の転換が可能

①第1転回位置の和音はバスに第3音がありますので、普通であれば上三声は第3音は配置しませんが、

Ⅱの第1転回の場合は、第3音を入れた密集配置がBESTです。(オクターブ配置も使用はできます。)

②これは標準配置同士の連結でも同じような規則がありましたね。

Ⅴの和音に連結する際は共通音を保留せず上3声をすべて下行させます。

※Ⅴの第1転回に連結させる場合下行が必須ではありません。

③これは今までの規則より少し自由度が増した印象ですね。

上3声は通常の接続(共通音を保留や、一番近い音に移動)ではなく、

第3音を入れた密集配置にするために大きな動き(跳躍)をしたり、

開離→密集の転換をしても良いのです。

なんだか音の行き場が少なくてつらいな~と思っているときに密集に戻して

体制を整えたり、ソプラノの動きを大きくできたり良いことが多々あったりします。

(連続5度や並達5度には気をつけてください!)

第2転回位置について

第2転回位置は、第5音がバスに置かれている状態です。

上3声は、基本の配置と同様に第5音を入れた構成音すべてを密集か開離で配置します。

第2転回位置で使用する和音

第2転回位置の形で使用する和音は、自身が学習してきた中では

Ⅰ Ⅳ Ⅴ

だけで、けっこう特殊なイメージです。

和音の機能としては、和音の機能と調で説明したものと同じとなります。

Ⅰ→T(トニック)

Ⅳ→S(サブドミナント)

Ⅴ→D(ドミナント)

でしたね。

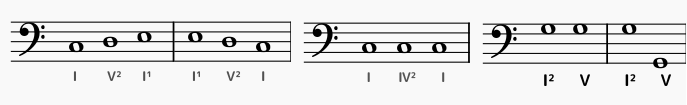

第2転回位置の和音は定型でのみ使用する

①一番左は曲の最初によく出てくるイメージですね。

この形でソプラノがE(ミ)D(レ)C(ド)というバスと反行する動きをすると

とてもきれいです。

②真ん中のパーターンは、曲の最後で出てくるイメージですね。

この中でⅣは、長調の曲の場合、短調の和音を使うこともあります。

(Fメジャーでなく、Fマイナーを使うこともできるということですね。)

これはまた別の機会に説明しますね。

③一番右は、一番良く使うものかと思います。

ハノンのスケールのカデンツで使われているものです。イメージできる方も多いのではないでしょうか。

第2転回位置の和音を含む連結

標準的な連結

- 2転回位置の和音と標準配置和音の連結は、標準配置和音同士の接続と同様

- 1転回和音を含む場合は、第1転回和音と標準配置和音との接続方法と同様

- 保留された共通音以外は、順次進行させる

①これは言葉通り、第2転回位置の和音と標準配置和音の連結方法は、

標準配置和音同士の接続と方法は変わらず、密集であれば密集のまま、開離であれば開離で接続します。

②接続に第1転回和音を含む場合も、第1転回和音と標準配置和音との接続の方法と同様になります。

③標準配置和音同士の接続の時に紹介した通り、保留の共通音をすべて配置してから他の

声部を配分する形でやると、自動的に順次進行になると思います。

勝手な跳躍等はしません。

Ⅰ²→Ⅴと他和音の連結

Ⅰ²→Ⅴは分割はできません。ひとつの塊としてみましょう。機能としてはこの塊でD(ドミナント)です。

そして、その前に置ける和音は基本的にはS(サブドミナント)のⅣまたはⅡです。

各和音の進行先を忘れてしまった人は和音の機能と調を参考にして下さい。

Ⅱの和音からの連結

ⅡからⅤの連結およびⅡの第1転回からⅤの連結で紹介したこととほぼ同様になります。

一点追加になる事項としては、Ⅱが第1転回位置の場合の上3声の配置は

- 密集配置でソプラノ音がD(レ)

- 開離配置でソプラノ音がD(レ)

- 密集配置でソプラノ音がF(ファ)

がGOODとなります。他のものが即BADかどうかというのは微妙なところですが

基本的にはこの配置を使用するようにしてください。

Ⅳの和音からの連結

Ⅳからの接続は、特例はなく共通音を保留してからその後他の声部を配置する

標準配置和音同士の連結方法になります。

まとめ

以上、第1転回を含むカデンツ(主にⅡの和音からの連結について)と

第2転回和音の扱いについて紹介してきました。

ⅡからD(ドミナント)であるVやⅠ²→Ⅴへの接続は、基本であり重要な接続です。

標準配置であっても第1転回であってもⅡからドミナントへの連結は特例で

ほぼ形が決まっていると覚えてしまっても良いと思います。

何回も実習していると体(?)が覚えてくるので、ゆっくり慣れていきましょう。

今回も最後までお付き合頂きありがとうございました。